|

WENN DIE DICHTER SÄNGER SIND

Lieder ohne Pose und Eitelkeit

Von: Hans-Eckardt Wenzel*

|

|

|---|

|

* Hans-Eckardt Wenzel war nach Billy Bragg der zweite Künstler, der ein komplettes Album mit unveröffentlichten und von ihm vertonten Guthrie-Texten aufnahm. Für Februar ist ein neues Album mit Songs von Woody Guthrie angekündigt. CD-TIPP: |

Nach einem Radiokonzert in New York mit Songs von Woody Guthrie bekam ich einen Anruf. Der Anrufer erzählte, dass er sich durch mein Lied an einen Tag erinnert habe, an dem Woody mit Zettel und Stift am Strand von Coney Island entlang spazierte. Es war ein Neunzig-Meilen-Orkan angekündigt. Den Text Ninety Mile Wind hatte ich bei meinen Recherchen im Guthrie-Archiv entdeckt. Woody hatte in

|

| »Woody hat dem Volkslied den revolutionären Charakter zurückerobert.« |

|

Wenn Poesie sich in Abhängigkeit von der Wirklichkeit begibt, wird sie oft von den Verwaltern abstrakter Freiheit verlacht. Sie wäre auf Erfolg und Funktion aus, nicht auf Erkenntnis, Entdeckung, Innovation, meinen sie. Manchmal muss sich die Dichtung schützen vor niederem Sinn, unsinnigen Wichtigkeiten und dem Geplapper der Politiker. Dann geht sie abstruse Wege und zerstört alte Formen; aber nur, um letztlich wieder bei sich selbst anzukommen. Es steht ihr zu, sich zu schützen. Aber welchen Sinn hat sie in der Welt? Die Menschheit hat in ihrer frühen Kindheit die Künste erfunden. Höhlenmalerei, Musik, Tanz, Mythen, um der unwirtlichen Welt souveräner begegnen zu können. Dafür wurden in ihren Stämmen

|

| »Seine Songs sind eine Art soziologische Enzyklopädie. Sie nehmen alles in sich auf, was die Wirklichkeit an Unrecht, Schönheit oder Schmerz bereithält.« |

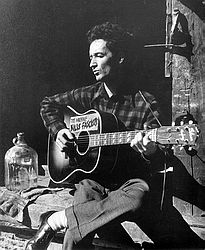

Der Dichter Woody Guthrie ist ein Sänger, einer, dem Text und Musik gleichermaßen bedeutsam sind. Seinen Versen merkt man an, dass sie vom Gesang angefeuert werden, dass sie durch Rhythmus und Gestus am Sprechen gehalten werden. Dort, wo die Sprache verstummen könnte, nimmt sie die Musik in die Pflicht. Die Worte treiben ins Offene, in die Welt. Dialoge zwischen Wort und Klang, zwischen Zeit und dem Raum, wo sie erklingen. Er hat aufgegriffen, was lange Zeit die Volkspoesie bestimmte. Er hat die Erfahrungen des modernen, täglichen Lebens hinzugenommen: Flucht, Naturkatastrophen, soziale Ungerechtigkeit und Utopie. Er hat dem Volkslied den revolutionären Charakter zurückerobert. Seine Form scheint tradiert, seine Inhalte sind modern. Die Reihe der Dichter, in der er steht, ist lang: Walther von der Vogelweide, Villon,

|

... mehr im Heft

| Update vom |

|---|

| 09.02.2023 |

| Links |

|---|

|

|

| FOLKER auf Papier |

|---|

|

Dieser Artikel ist nur ein Auszug des Original-Artikel der Print-Ausgabe! Bestelle sie Dir! Einfach das Oder gleich das |