Exclusiv im Internet

|

Notwehr gegen die Gemütlichkeit

|

Der Hausrat der fetten alten Tante Dorothee steht zum Verkauf, doch zur Versteigerung wird nicht, wie im Refrain behauptet, der gute Wiener Schmäh aufgerufen, sondern ein Arsenal gefährlicher Lebenslügen. Darunter befindet sich auch eine Bombe gegen Hitler, die damals in Wien selbstverständlich hergestellt worden sei, auch jahrelang unter seinem Bett getickt habe, nur – welch Pech! – sie hat nie funktioniert. So wie hier attackierte Ludwig Hirsch immer wieder Autoritätshörigkeit und Sorglosigkeit angesichts nahender Katastrophen. Aber er tat das nie verbissen belehrend, sondern stets mit spürbarem Spaß am Ausmalen der schlimmstmöglichen Wendung.

TEXT: STEPHAN GÖRITZ

|

|

|---|

|

CD TIPPS:

|

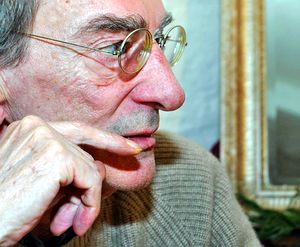

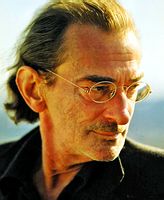

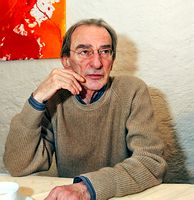

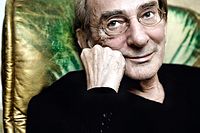

Andere Waffen als meine Lieder habe ich nicht, sagte er. Daran konnte man fast zweifeln, wenn man seine Konzerte besuchte. Ganz in Schwarz gekleidet, beinah reglos, saß er auf der Bühne, sein Blick lauernd wie der eines Adlers und genauso undurchdringlich. Ob er nicht doch eine Waffe in der Tasche hatte? Oder zumindest in der Garderobe? Diesen Eindruck vermittelte er auch bei seiner Tournee 2011, die unter dem schönen Titel Gänsehautnah einen Querschnitt bot durch die über dreißig Liederjahre des Ludwig Hirsch. Doch nur, wer sein Werk genau kennt, konnte unterscheiden, welche Stücke neueren und welche älteren Datums waren. Hirsch staunte selbst, dass manche Lieder, die er vor dreißig Jahren geschrieben hatte, aktueller sind als damals. So klingt Der Herr Haslinger von 1978 wie eine Reaktion auf Berichte über heutige Sexualverbrechen an Kindern. Es war eines der ersten Hirsch-Lieder und ist schon ein ganz typisches geworden. Zwei Strophen lang wird eine Idylle beschrieben, in der ein netter älterer Herr an der schönen Donau so lieb mit Kindern plaudert, und erst, wenn am Ende der dritten Strophe von zwei kleinen weißen Schuhen die Rede ist, die im Fluss treiben, ahnen wir, was hier wirklich erzählt werden sollte. Lieder so aufzubauen, machte Ludwig Hirsch richtig Freude. Ich find es spannend, die Leute erst einzulullen, dass sie sich wohlfühlen – und sie am Schluss in den Hintern zu zwicken.

|

Nicht nur diese Methode, die er natürlich ausschließlich in Texten anwendet, hat er früh gefunden, auch die Genrebezeichnung für seine Werke: Dunkelgraue Lieder hieß 1978 seine erste LP, die auch schon das Lied von Herrn Haslinger enthielt. Doch sich selbst ein Etikett zu verpassen, hat Nachteile, wie er schnell feststellte. Als er nach dem Erfolg mit den dunkelgrauen Liedern versuchte, auch mal rosarot zu sein oder hellgrün oder himmelblau, wollte das sein Publikum nicht annehmen. Man hat mich aus der dunkelgrauen Schachtel nit mehr rauslassen. So lernte er, mit dieser Farbe zu leben, die er ja auch schön fand in ihrer Mischung aus schwarzem Humor und blauer Donau. Allerdings gab er stets acht, dass er sich sogar in den schwärzesten Liedern immer selbst über die Schulter blickte. Warum man dieses Flirten mit Tod und Katastrophen gerade in Wien so gut beherrscht, dafür hatte er im Interview eine verblüffende Erklärung parat: Diese Stadt war einmal konzipiert als eine Riesenmetropole für ein Riesenweltreich. Das ist ja dann total zusammengefallen. Ein paar Kilometer hinter Wien fängt schon die Grenze an, aber dieser Wasserkopf existiert noch so wie damals, mit seinen Palästen, mit seinen Kaiserburgen, mit seinen Kaiserresidenzen. Dieses Nur-mehr-mit-sich-selber-Alleinsein in dieser Stadt und kein Land mehr rundherum zu haben, das schafft vielleicht diese eigenartige Mentalität.

| Ich find es spannend, die Leute erst einzulullen – und sie am Schluss in den Hintern zu zwicken. |

Sie scheinen untrennbar zusammenzugehören, der schwarze Wiener Humor und Ludwig Hirsch. Und doch begann seine künstlerische Biografie völlig anders. Der Arztsohn aus der Steiermark hat als Teenager in einer Wiener Rockband gespielt und Hits von den Rolling Stones und Elvis Presley nachgesungen. Das hätte auch so weitergehen können, wenn nicht diese Soul-Masche aufgekommen wäre, wie Hirsch sie nannte. Die haben immer so hoch gesungen, der Wilson Pickett und diese Leute. Das konnte ich nicht. So begann er ein Grafikstudium, brach es aber ab und kehrte den Wienern und ihrem schwarzen Humor erst einmal ein Jahr lang den Rücken. Er wollte über die Türkei nach Indien und kam bis Istanbul. Man kann sich gut vorstellen, dass er von den Begegnungen auf dieser Reise lange für seine Lieder gezehrt hat. In denen porträtierte er die unterschiedlichsten Menschen, vom österreichischen Dorftrottel bis zu einem weltweit agierenden Auftragskiller, der – typischer Kontrapunkt à la Hirsch – in seiner Freizeit feinsinnige Gedichte schreibt. Sie alle treten uns wie Figuren in Miniatur-Theaterstücken entgegen. Hirsch liebte das Theater schon seit seiner Zeit im Wien der Sechziger- und frühen Siebzigerjahre. Da lebte er in einer Kommune und spielte seinen Mitbewohnern so oft etwas vor, dass sie ihm schließlich rieten, eine Schauspielschule zu besuchen. Und als er zögerte, weil er nicht schon wieder etwas Neues beginnen wollte, meldeten sie ihn kurzentschlossen ohne sein Wissen zur Aufnahmeprüfung an.

|

Diese Überrumpelungstaktik erwies sich als Glücksfall, er wurde nicht nur sofort angenommen, sondern blieb sein Leben lang der Bühne verbunden. Nach einem ersten Engagement am Stadttheater Regensburg arbeitete er bei der heutigen Wuppertaler Bühnen GmbH zusammen mit dem damals ebenfalls ganz jungen Luc Bondy, später spielte er am Hamburger Thalia-Theater. Doch er hatte Heimweh nach Wien, denn dort lebte seine Liebe. Als sich die Gelegenheit bot, zurückzukehren und am Theater in der Josefstadt zu spielen, war er daher sehr froh. Zunächst jedenfalls, denn bald ging diese Beziehung auseinander und auch seine Theater-Hoffnungen erfüllten sich nicht. Er und die anderen jungen Schauspieler durften nur für die Stars des Hauses die Kaffeelöffel über die Bühne tragen. So empfand er die Stadt, nach der er sich gesehnt hatte, plötzlich als Hölle. Dieses graue Vorstadtmief-Wien mit seiner Grablaternenbeleuchtung hat mich erdrückt. Die einzige Rettung sah er darin, seine Gitarre hervorzuholen und dunkelgraue Lieder zu schreiben, in Notwehr gegen die verlogene Wiener Gemütlichkeit. Er wollte sich selbst therapieren, indem er versuchte, noch dunkelgrauer zu sein, als diese Stadt auf ihn wirkte. An eine Liederkarriere habe er dabei nicht einen Moment gedacht. Ich hätt nie geglaubt, dass das außerhalb von Wien je irgendwer hören würd.

|

Doch 1977 waren die Gäste einer Silvesterfeier von seinen sarkastischen und morbiden Fantasien so begeistert, dass er im Jahr darauf, mit 32, eine erste Platte wagte. Dunkelgraue Lieder enthielt bereits viele Stücke, die bis zu seiner letzten Tournee im Programm bleiben sollten, darunter jenes Lied, in dem Hirsch eine seiner wichtigsten Überzeugungen formulierte: Nie darf man ungeprüft glauben, was einem alle erzählen. Der schöne Prinz aus den Märchenbüchern war nämlich in Wahrheit ein schiacher Lackel, der böse Wolf ein kleiner Dackel, die gute Fee a Hex, und die sieben Raben, die offenbar nie jemand nachgezählt hat, das warn nur sechs. Auf die Frage, ob er sie denn nachgezählt habe, räumte er ein, dass es durchaus auch acht gewesen sein können. Aber dann würde es sich ja nicht mehr reimen. Das tut es auch in dieser Form nur im Refrain. Oft nimmt er es mit den Wortendungen nicht allzu genau, wenn er Tip auf mit reimt oder beten auf verrecken. Doch bei ihm sind die Gedanken hinter den Reimen so überraschend und treffend, dass man derartige Nachlässigkeiten kaum wahrnimmt.

| Man lässt die Künstler keine eigene Persönlichkeit mehr rüberbringen. |

Sehr wahrgenommen wurden dagegen bald – und das weit über Wien hinaus – seine Lieder. Ihr unverwechselbares musikalisches Gewand verdanken sie ab dem dritten Album Zartbitter (1980) meist dem Gitarristen Johann Johnny M. Bertl, Hirschs ständigem Begleiter, Arrangeur und zuweilen auch Komponisten. Er hat sowohl klassische Gitarre wie Jazzarrangement studiert und kreierte den typischen Hirsch-Sound zwischen Grusel und Wohlklang. Textlich verließ Ludwig Hirsch sich fast immer auf seine eigenen Gedanken. Doch wenn es in die Konzepte der Alben passte, fügte er uneitel auch Fremdes ein, sang ein Stück aus Schuberts Winterreise, schrieb das Hobellied von Conradin Kreutzer und Ferdinand Raimund fort oder übersetzte für sein Lied Der fremde Soldat Arthur Rimbauds Gedicht Le dormeur du val (Der Schläfer im Tal) neu. Letzteres tat er, ohne die Quelle zu nennen. Darauf angesprochen, stutzte er kurz und sagte dann souverän ins Mikrofon: I hobs geklaut.

Zwölf Studioalben hat Ludwig Hirsch veröffentlicht, dazu Livemitschnitte, Best-Of-Kopplungen und drei Hörbücher. Mehrere Platten erreichten in Österreich Goldstatus, er bekam den Deutschen Schallplattenpreis und wurde in seiner Heimat sogar mit einer Sonderbriefmarke geehrt. Dauerhafter Erfolg ist also durchaus ohne ständige Fernsehpräsenz möglich. Dass Hirsch nur selten auf den Bildschirm fand, hing für ihn mit dem Dunkelgrau seiner Lieder zusammen und vor allem damit, dass es bei ihm immer nur sechs Raben waren, mit anderen Worten: dass er nicht die gängigen Lügen servierte, auf die die Kandidaten heutiger Castingshows gedrillt werden. Ob diese Sendungen nun wie in Österreich Starmania heißen oder Deutschland sucht den Superstar, machte für ihn keinen Unterschied. Da werden Abziehbilder kreiert. Man lässt die Künstler keine eigene Persönlichkeit mehr rüberbringen.

|

Wie man seine Sprache findet und dauerhaft am Leben hält, können wir – war Hirsch überzeugt – von den größten und geheimnisvollsten Tieren lernen, die auf unserem Planeten leben, von den Walen. Auch über sie hat er gesungen, und auf seiner Platte In meiner Sprache tat er es 1991 sogar mit ihnen. Amerikanische Walforscher, mit denen er befreundet war, hatten diese akustische Begegnung mit ihren Unterwassermikrofonen möglich gemacht. Es sind großartige Tiere, schwärmte er, wenn es Prinzen oder Prinzessinnen gibt, die irgendwann auf unserer Erde gelandet sind, dann sinds, glaub ich, die Wale. Spätestens, wenn er über sie, diese Engel, sang, spürte man, dass er keineswegs in allen seinen Liedern der Zyniker war, als den ihn viele schätzen. Und persönlich war er das überhaupt nicht. Ihn mit seinen Liedern gleichzusetzen, wäre falsch, versicherte er. 90 Prozent der Texte haben mit mir persönlich überhaupt nichts zu tun. Es hat mich nie interessiert, meine Problemchen auf den Tisch zu legen und den Leuten vorzusetzen. Das machen andere, die schreiben dann sogar auf ihre Platten mein persönlichstes Album oder so. Interessiert mich nicht. Vielleicht weil ich vom Theater komme, interessierts mich, in fremde Figuren, in fremde Situationen reinzuschlüpfen, Geschichten zu erfinden.

|

Da hat es ihn natürlich gereizt, auch eine der ältesten Geschichten auf seine Weise zu erzählen: die von der Entstehung der Welt. Auf seiner 1982 erschienenen Konzept-CD Bis zum Himmel hoch beschrieb er, wie Gott am siebenten Tag die Erschaffung des Menschen lustlos dem Teufel überlässt. Doch wer das als illusionslose Erkenntnis lobte, wurde von Hirsch schnell korrigiert: Mich hat das akustische Bühnenbild interessiert, nicht irgendwelche Wahrheitsfindung. Das ist ein Spiel um des Effektes willen, bloß nicht allzu ernst zu nehmen. So formulierte er es noch 1999. Zwölf Jahre später, im Februar 2011, wirkte er im Gespräch ähnlich resigniert wie in vielen seiner Lieder, und von seiner kühlen Distanz zur eigenen Neuerfindung der Genesis war nichts mehr zu spüren. Nun nahm er seine Idee ganz ernst und sagte, müde am Mikrofon vorbeiblickend: Man braucht sich nur umzuschauen. Wenn es ein Fegefeuer gibt, dann ist das jetzt. Was alles so los ist auf der Welt!

| Ich wollte Handküsse verschicken und hab gar nicht mehr dran gedacht, dass man auch reinbeißen könnte in die Hand. |

Davon haben schon seine frühen Stücke eine Vorahnung vermittelt, wie Die gottverdammte Pleite von seinem zweiten Album Komm, großer schwarzer Vogel aus dem Jahr 1979. In diesem Lied, das eher ein zu bedrohlicher Musik gesprochener Prosatext ist, überfährt ein Panzer bei einem Manöver den Osterhasen, und ein Kind stiehlt dem Großvater den Herzschrittmacher, um ihn in seine Modelleisenbahn einzubauen. Auch Till Eulenspiegel hat, erklärte Hirsch, seine angeblich lustigen Streiche bitterernst gemeint. Zum Beispiel, als er dem Vogt des Spitals zu Nürnberg half, Geld zu sparen, und ihm zeigte, wie man sich all der kostspieligen Patienten auf einen Schlag entledigen kann. 2010 las Hirsch viele Geschichten seines Lieblingsnarren für ein Hörbuch ein, natürlich bevorzugt derbe und böse wie diese. Anders als so mancher, der glaubt, hörbuchtauglich zu sein, beherrschte er auch die Kunst des Vorlesens. Man spürt, dass er neben seiner Liederarbeit der Schauspielerei immer treu geblieben war. Auch auf der Bühne hatten es ihm die Gebrochenen angetan, ob in Stücken von Anton Tschechow oder von Franz Xaver Kroetz. Und wenn er Eulenspiegels Streiche so raunt, dass man manchmal vor Erschrecken das Lachen vergisst, bedauert man sehr, dass ein geplantes Hörbuch mit Geschichten von Edgar Allan Poe nicht mehr zustande kam.

Hirsch-Projekte brauchten zunehmend Zeit. Er war bedächtiger geworden, wägte auf seinem ausgebauten Bauernhof in der Steiermark Worte und Töne länger als früher ab, bevor er sie auf CD pressen ließ. Die Zeit, in der er alle ein oder zwei Jahre eine neue Platte herausbrachte, war lange vorbei. Vier bis sieben Jahre lagen zum Schluss zwischen seinen Liederalben. Das endgültig letzte ist 2006 erschienen und trägt den wunderbar wortspielerischen Titel In Ewigkeit Damen. Es sind Erinnerungen an Frauen, denen er im Laufe seines Lebens begegnet ist und vor denen er, wie er es formulierte, sein Hirschgeweih zieht. Mit einer von ihnen, der norwegischen Jazzsängerin Rebekka Bakken, ist er auch in einem stimmungsvollen Duett zu hören. Wenn diese CD läuft, fühlt man sich wohl, zu wohl für eine Ludwig-Hirsch-Platte. Denn so doppelbödig der Titel des Albums auch ist, die Lieder lassen diese Doppelbödigkeit vermissen, genauso das Schwarzhumorige, das Böse, die Abrechnungen mit Autoritätsgläubigkeit und schönem Schein – alles also, was sein Publikum an ihm so schätzt. Stattdessen hört man altersmilde Freundlichkeiten. Auf diesen Einwand erwiderte er entwaffnend: Sie ham recht. Erst als alles fertig war, ist mir aufgefallen, dass es lauter Schmusereien geworden sind. Ich wollte halt Handküsse verschicken und hab gar nicht mehr dran gedacht, dass man dabei auch mal reinbeißen könnte in die Hand. In diesem Winter wollte er sich zurückziehen, um an einer neuen, wieder böseren Platte zu arbeiten. Diese Lieder bleiben nun ungeschrieben und ungesungen.

|

Wie alle Konzerte beendete er auch das im Februar 2011 in der Bar jeder Vernunft in Berlin mit seinem wohl bekanntesten Lied Komm, großer schwarzer Vogel, einer bewegenden Einladung an den Tod. Zu der anschließenden kleinen Premierenfeier der Berliner Konzertreihe kam er nicht mehr heraus. Da war noch nicht bekannt, dass er schwer an der Lunge erkrankt war. Ein dreiviertel Jahr später ist er dem großen schwarzen Vogel wohl entgegengeflogen. Man fand Ludwig Hirsch am Morgen des 24. November tot unter einem Fenster des Wiener Wilhelminenspitals, in dem er behandelt wurde. Kurz darauf erschien posthum eine letzte CD. Sie präsentiert noch einmal eine Auswahl seiner großen Lieder, doch hier singt er nicht, sondern spricht sie: wie Erinnerungen, die heranwehen, nur unterbrochen von kurzen Instrumentalparts – mal sarkastisch, mal melancholisch, immer wahrhaftig.

Eine Liste der exklusiv auf der Folker-Webseite erschienenen Artikel findet ihr im

![]() Archiv

.

Archiv

.

... mehr im Heft

| Update vom |

|---|

| 09.02.2023 |

| Links |

|---|

|

|

| FOLKER auf Papier |

|---|

|

Dieser Artikel ist ein Beispiel aus der Print-Ausgabe! Bestelle sie Dir! Einfach das Oder gleich das |