|

MUSIK IST EINE GABE

|

|

|

|---|

|

AUSWAHLDISKOGRAFIE: |

Ganz Wien versinkt im Sumpf des butterweichen Kaffeehausschmäh und genießt kollektiv wehleidig die grassierende Rechtsunterwürfigkeit? Nicht wirklich. Denn es gibt noch Musiker mit Haltung, die nicht Sand, sondern diamantene Wackersteine im Getriebe sind, wahre Menschenfreunde auf ihrem Instrument, wie Walther Soyka.

TEXT: HARALD JUSTIN

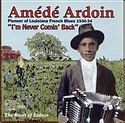

Eigentlich sollte das Treffen mit dem Wiener Akkordeongroßmeister Walther Soyka im Zeichen von Amadé Ardoin stattfinden. Das war fein ausgedacht, als eine Art spirituell-handfeste Begegnung zwischen zwei Akkordeonisten. Der eine, 1965 in Wien geboren, ist aus der heutigen Wiener Musikszene nicht mehr fortzudenken. Er spielt das, was anderswo in Neusprech Roots Music genannt werden würde. Andererseits gilt es des siebzigsten Todestages von Amadé Ardoin zu gedenken, der als einer der Gründungsväter der amerikanischen Musik gilt. Was Robert Johnson für den Blues, Buddy Bolden für den Jazz, Jimmie Rodgers für Country & Western, das ist Amadé Ardoin für Zydeco, die Musik aus den Sümpfen Louisianas. Ardoin dürfte mehr Walzer gespielt haben als Soyka in Wien, der Geburtsstadt des Walzers. Eigentlich hätte der Walzer und die von beiden Musikern gespielte Knopfharmonika eine prima Verbindungsbrücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart darstellen müssen. Doch so richtig wurde diese Brücke nicht beschritten. Möglicherweise liegen zwischen dem Louisiana des frühen 20. Jahrhunderts mit seiner afroamerikanischen Musik und der europäischen Metropole im Herzen eines modernen Europa im 21. Jahrhundert doch mehr Welten, als sie ein Akkordeon überbrücken kann. So hört Soyka in der Musik Ardoins nicht das Verbindende, sondern vornehmlich das Trennende. Diese Zydecomusik ist ganz anders als unsere Volksmusik, sagt er, der Fachmann, der es schließlich wissen muss.

|

Denn der Wiener hat die Volksmusik im wahrsten Wortsinn mit der Muttermilch eingesogen. Seine Mutter, eine gebürtige Deutsche, engagierte sich in einer Volkstanzgruppe und kam aus Liebe zum Kärtnerlied nach Österreich. Soyka erinnert sich, dass er mitsamt mehreren nahen und fernen Familienmitgliedern in Wiens vornehmster Einkaufsstraße im Trachtendress urige Straßenmusik aufführte. Wir haben wahnsinnig viel Geld verdient, lacht er. Damals habe ich Cello gespielt. Wir waren acht Kinder, die alle ein Instrument gelernt haben. Ich war der Jüngste, so blieb das Cello übrig. Bis 1981 habe ich Volksmusik gemacht, wir haben auf Hochzeiten und auf Geburtstagsfeiern gespielt. In einer Volkstanzgruppe war der Bassist gestorben, und den habe ich dann ersetzt, vom Cello zum Bass ist es ja nicht so weit.

... mehr im Heft

| Update vom |

|---|

| 09.02.2023 |

| Links |

|---|

|

|

| FOLKER auf Papier |

|---|

|

Dieser Artikel ist nur ein Auszug des Original-Artikel der Print-Ausgabe! Bestelle sie Dir! Einfach das Oder gleich das |