DIE SEHNSUCHT

NACH ÜBERSCHAUBARKEIT

Mundart

Neue Volksmusik

„DAS ELEMENT, IN WELCHEM

DIE SEELE ATEM SCHÖPFT“

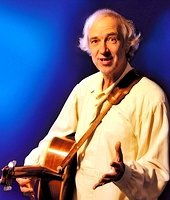

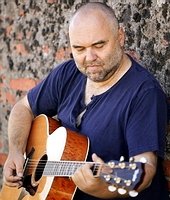

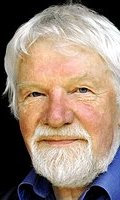

Für den Schwaben Thomas Felder ist es die „Musikalität der Sprache“, der Niederrheiner Günter Gall schätzt die Möglichkeit, „einen Sachverhalt bildhafter, liebevoller zu beschreiben“, und der Ruhrpottliedermacher Frank Baier betrachtet sein Publikum: „Schau in die Gesichter der Leute, der Zuhörer. Sie fühlen sich wohl, weil der Sänger einer von ihnen ist.“ Der moselfränkische Barde Manfred Pohlmann „mag es grundsätzlich, wenn man Kunst anmerkt, aus welcher Region oder aus welchem Kulturkreis sie kommt“, der ostfriesische Liedpoet Jan Cornelius hat festgestellt, „dass das Plattdeutsche näher an meiner Seele, an meinem Herzen ist als das Hochdeutsche“, und der Franke Wolfgang Buck betont die bessere Singbarkeit: „Alles fließt bluesiger als im abgehackten Hochdeutsch ..., manche Mundarten haben einfach Soul und Blues.“

Text: Kai Engelke

Und dabei hat es Zeiten gegeben, da wurden Dialekt beziehungsweise Mundart sprechende oder singende Menschen als ungebildet angesehen, schlimmstenfalls sogar als intellektuell ein wenig unterbelichtet. Das Stigma des Provinziellen haftete ihnen an. Mundart roch nach Kuhstall, und wer sie im Alltag benutzte, wurde als Landei verspottet und galt als einfältig.

|

|

||

|

|

Als allerdings zu Beginn der Siebzigerjahre die deutschen Liedermacher und Folkgruppen sich wieder auf das deutsche Lied besannen, das durch den Missbrauch der Nazis lange als unsingbar galt – was bekanntermaßen einen Bruch in der deutschen Volksliedtradition zur Folge hatte -, da waren auch die regionalen Dialekte und Mundarten wieder da. Künstler wie Walter Moßmann, Frank Baier, Joana, Rolly Brings, Liederjan, Thomas Felder und viele andere mischten sich auch politisch ein, ihre Lieder standen in direktem Zusammenhang mit Land und Leuten ihrer jeweiligen Region.

|

„

Manche Mundarten haben einfach Soul und Blues.“ (Wolfgang Buck) |

So entstand ein Engagement für die eigene Umgebung „das auch in politischen Dialektliedern seinen Ausdruck findet“, schrieb Florian Steinbiß 1984 in seinem Buch Deutsch-Folk: Auf der Suche nach der verlorenen Tradition , um fortzufahren: „Die neue Heimatliebe weckt das Geschichtsbewußtsein: Was ist früher hier passiert, wovon erzählen die alten Lieder? Man sucht an verlorene Traditionen anzuknüpfen; die geschichtslose Nachkriegs- und Wirtschaftswunderzeit wird durch den Bezug auf das eigene politische und kulturelle Erbe, zu dem die Volkslieder gehören, überwunden. Die Deutschfolk-Gruppen können mit Dialektliedern aus allen Regionen der Bundesrepublik aufwarten.“ In ihrer eigenen Sprache zu singen, galt vielen nicht länger als rückwärtsgerichtet und verstaubt.

|

|

Möglicherweise hat das neu geweckte Interesse an Dialekten und Mundarten auch etwas mit der Globalisierung zu tun. Wir leben in einer unfassbar groß gewordenen Welt, gehen durch Fußgängerzonen, die in jeder Stadt gleich aussehen, essen die gleichen Speisen, trinken die gleichen Getränke, tragen die gleichen Klamotten, viele hören die gleiche massenkompatible Musik, und manch einer vermisst schmerzlich die kleinen Unterschiede. So entsteht Sehnsucht nach Überschaubarkeit, nach einer Welt, in der wir uns auskennen und zurechtfinden, Sehnsucht nach Eigenart, nach Heimat. Mundartlieder transportieren eine Form sozialer Zusammengehörigkeit und vor allem regionales Lebensgefühl.

... mehr im Heft

| Update vom |

|---|

| 09.02.2023 |

| FOLKER auf Papier |

|---|

|

Dieser Artikel ist nur ein Auszug des Original-Artikel der Print-Ausgabe! Bestelle sie Dir! Einfach das Oder gleich das |