|

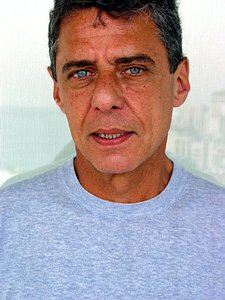

Brasiliens größter und genialster Songpoet Chico Buarque ist 65

Nur noch Romane statt Musik?

„Wichtigster brasilianischer Musiker des zwanzigsten Jahrhunderts“

Beinahe jeden Tag joggt Chico Buarque am Strand seines Rio-Stadtteils Leblon entlang, entgeht damit auch lästigen Autogrammjägern. Bevor es die meisten Flanierer und Badegäste kapieren, ist er schon von dannen. Gerade hat er sich den alten Konzertflügel seiner Großmutter in die Wohnung gestellt, lernt mit 65 noch Klavier. Das lässt Musikfreunde hoffen. Denn Chico Buarque gibt immer seltener Konzerte, stürmt schon seit über einem Jahrzehnt keine Hitparaden mehr, dafür seit den Neunzigern Buch- und DVD-Bestsellerlisten. In den brasilianischen Kommerzradios wird er nur selten gespielt, während jetzt auch sein neuester, fünfter Roman Leite derramado („Verschüttete Milch“) Furore macht, der ein fesselndes, sozialkritisches Sittenbild der brasilianischen Gesellschaft liefert. Und schreibt Buarque ein Buch, lässt er zum Entsetzen seiner Fans die Musik für Jahre völlig beiseite, behelfen sie sich notgedrungen mit den Konzertvideos, deren Schwarzpressungen auf den Straßenmärkten umgerechnet nur ein paar Euro kosten.

Text: Klaus Hart

|

|

|---|

|

AUSWAHLDISKOGRAFIE: Chico Buarque De Hollanda (RGE, 1966) Chico Buarque De Hollanda Na Italia (1969) Construção (Philips, 1971) Chico Buarque & Maria Bethania Ao Vivo (Philips, 1976) Vida (Philips, 1980) Francisco (BMG/Ariola, 1987) Uma Palavra (BMG/RCA, 1995) As Cidades (BMG, 1998) Construção (22-CD-Boxset; Universal, 2001) Carioca (DRG, 2006) |

Musikbusiness-Außenseiter Buarque ist schon zu Lebzeiten ein Klassiker und im Kulturleben der größten lateinamerikanischen Nation überraschend präsent. „Nach jedem Buch ist die Lust auf die Musik sofort wieder da, fühle ich, wie sie mir fehlt“, sagt er im Folker-Interview. „Inspiration für neue Lieder kommt meist in der Stille der Nacht. Ich wache auf, höre die Idee, den Vers im Kopf, nehme die Gitarre, probiere, gehe dann viel im Zimmer und auf der Straße herum. Und in einer Schaffenskrise, die ja immer mal kommt, spiele ich Fußball.“ Buarque bolzt jede Woche mit Freunden in einer festen Mannschaft. „Dort in China tun es eine Milliarde, die Deutschen tun’s in Berlin und sogar in Bonn – los, wir machen auch Liebe!“, singt er zum Ergötzen der Nation in einer eigenen Version von Cole Porters „Let’s Do It, Let’s Fall In Love“, schön frivol zusammen mit der hinreißenden, dunkelhäutigen, über siebzigjährigen Elza Soares, Witwe von Mané Garrincha, brasilianisches Fußballidol vor Pelé.

| „Dem Musikbusiness fehlt Sensibilität für die brasilianische Kultur.“ |

Wer in Rio oder São Paulo Chico Buarques Songbook erwirbt, bekommt vier dicke Bücher mit 222 Texten und Partituren – dazu acht CDs, auf denen nicht weniger als 105 Sängerinnen und Sänger der Música Popular Brasileira 112 Kompositionen interpretieren. Alles, was Rang und Namen in der Szene hat, macht mit: Gilberto Gil, Maria Bethânia, Tom Zé, Gal Costa, Nana Caymmi, Ed Motta, Zeca Pagodinho, Rita Lee, Caetano Veloso ...Chico Buarque wird 1944 in Rio geboren, wächst aber in São Paulo und Italien auf, komponiert in Rom seine ersten Karnevalsmärsche, bricht wegen der Musik schließlich ein Architekturstudium ab, steht 1964 – dem Jahr des Militärputsches – erstmals als Musiker auf der Bühne, hat 1966 mit dem poetischen Lied „A Banda“ („Die Straßenkapelle“) seinen nationalen und internationalen Durchbruch.

|

In Deutschland wird daraus ein Schlager mit Latinoklischees über eine Mexikanerin namens Rosita, mit „Apfelsinen im Haar und an der Hüfte Bananen“. Er kann sich auch nicht dagegen wehren, dass das Diktaturregime „A Banda“ sogar im Fernsehen zur Rekrutenwerbung benutzt. Sein Vater ist immerhin ein großer Soziologe und Historiker, Mitgründer der Arbeiterpartei PT des heutigen Staatschefs Lula.1969 geht Buarque für zwei Jahre ins Exil nach Italien, sein „Apesar De Você“ wird nach der Rückkehr zur Antidiktaturhymne. Mit Gilberto Gil schreibt er das Protestlied „Cálice“, das prompt verboten wird. Gil und Buarque versuchen dennoch, es 1973 bei einem Konzert zu singen, doch die deutsche Polygram, so ist überliefert, lässt hektisch die Mikrofone ausschalten, befürchtet Repressalien des Regimes. Chico Buarque ist der meistverbotene Künstler Brasiliens, sein zynischer Hauptzensor eine Frau, die sich ihm auf einer Hochzeit sogar vorstellt. Der Künstler ist sprachlos, perplex. „Ich war eine Hure des Systems, habe mich für Geld verkauft“, bekennt sie später.

... mehr im Heft

| Update vom |

|---|

| 09.02.2023 |

| Links |

|---|

|

|

| FOLKER auf Papier |

|---|

|

Dieser Artikel ist nur ein Auszug des Original-Artikel der Print-Ausgabe! Bestelle sie Dir! Einfach das Oder gleich das |