Wenn der

Wind es will, finden wir Sand aus der Sahara mitten in Europa. Besonders

gerne läßt er sich auf Autos nieder, als wolle er damit unsere

Rast- und Ruhelosigkeit anprangern: Da, wo ich herkomme, gibt es noch Zeit

zur Muße. Und Parkplätze auch. Was der Wind nicht hier

herüberträgt, ist die Musik der Menschen aus Westsahara. Die

behält der Wind gerne für sich. Weil sie so schön

ist.

Wenn der

Wind es will, finden wir Sand aus der Sahara mitten in Europa. Besonders

gerne läßt er sich auf Autos nieder, als wolle er damit unsere

Rast- und Ruhelosigkeit anprangern: Da, wo ich herkomme, gibt es noch Zeit

zur Muße. Und Parkplätze auch. Was der Wind nicht hier

herüberträgt, ist die Musik der Menschen aus Westsahara. Die

behält der Wind gerne für sich. Weil sie so schön

ist.

Von Luigi Lauer

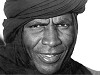

Die Menschen, die diese schöne Musik machen, nennen sich Sahrauis. Es sind faszinierende Menschen. Die Männer mit ihren gegerbten Gesichtern, jede Falte wie der Jahresring eines Baumes. Der immerfort mahlende Sand hat ihre Haut bearbeitet, und jede Furche im Antlitz erzählt ihre Geschichte vom Leben zwischen den Dünen. Die Frauen malen sich mit Henna kunstvolle Zeichnungen auf Arme und Hände, Bilder, die an die Schnitzereien auf afrikanischen Trommeln erinnern. Dazu Ringe, Armreifen und Haarschmuck aus Perlen – das ist Anmut, im unverbrauchten Sinne des Wortes. Die Geschichten aus Tausendundeiner Nacht fallen einem wieder ein. Aber waren die nicht erfunden?

Die Sahrauis

entstammen keiner abendlichen Lagerfeuer-Phantasie. Sie sind weit wirklicher,

als es manchen lieb ist. Deshalb müssen sie in Flüchtlingslagern

leben, vertrieben vor über 20 Jahren von den Marokkanern und Mauretaniern,

nachdem Spanien sich nach mehreren UN-Resolutionen zurückziehen mußte.

Mauretanien hat sich längst aus dem Konflikt verabschiedet, der Krieg

wurde schlicht zu teuer. Marokko dagegen hat es weiterhin auf die reichen

Phosphatvorkommen der Westsahara abgesehen. Phosphat entsteht aus Phosphor,

und daraus – bittere Ironie – waren auch die Bomben gemacht, die

damals über die Sahrauis nieder gingen. Nun leben sie im Exil, 200.000

an der Zahl, auf algerischem Boden, nahe der Grenze zu ihrer Heimat, die

eingemauert und vermint ist. Dort in den Lagern, mitten in der Einöde,

machen sie das beinahe Unmögliche möglich: Sie pflegen ihre Traditionen

und erhalten ihre Kultur am Leben. Und das, obwohl sie selbst ständig

um ihr Überleben kämpfen müssen, nicht selten in der Gefahr,

zu verhungern. Ohne Hilfslieferungen sähe es noch viel schlimmer aus.

Das Völkerrecht ist zwar auf ihrer Seite, ebenso wie die Institutionen,

die für ihre Einhaltung verantwortlich zeichnen: der Internationale

Gerichtshof und die Vereinten Nationen. Nur – sie tun nichts. Dennoch

denken die Sahrauis nicht ans Aufgeben und verbringen die Zeit, die Marokko

mit seiner Hinhaltetaktik erzwingt, mit Kulturpflege. Wer dabei an

Müßiggang denkt, liegt allerdings weit daneben. Die Sahrauis wissen

sehr genau, daß eine gemeinsame Kultur auch für eine gemeinsame

Identität steht, daß sie die Menschen einigt und Kräfte

bündelt – und die haben sie bitter nötig. Kultur wird so zu

einem Teil des Überlebenskampfes, und der wird vor allem von den Frauen

getragen.

Die Sahrauis

entstammen keiner abendlichen Lagerfeuer-Phantasie. Sie sind weit wirklicher,

als es manchen lieb ist. Deshalb müssen sie in Flüchtlingslagern

leben, vertrieben vor über 20 Jahren von den Marokkanern und Mauretaniern,

nachdem Spanien sich nach mehreren UN-Resolutionen zurückziehen mußte.

Mauretanien hat sich längst aus dem Konflikt verabschiedet, der Krieg

wurde schlicht zu teuer. Marokko dagegen hat es weiterhin auf die reichen

Phosphatvorkommen der Westsahara abgesehen. Phosphat entsteht aus Phosphor,

und daraus – bittere Ironie – waren auch die Bomben gemacht, die

damals über die Sahrauis nieder gingen. Nun leben sie im Exil, 200.000

an der Zahl, auf algerischem Boden, nahe der Grenze zu ihrer Heimat, die

eingemauert und vermint ist. Dort in den Lagern, mitten in der Einöde,

machen sie das beinahe Unmögliche möglich: Sie pflegen ihre Traditionen

und erhalten ihre Kultur am Leben. Und das, obwohl sie selbst ständig

um ihr Überleben kämpfen müssen, nicht selten in der Gefahr,

zu verhungern. Ohne Hilfslieferungen sähe es noch viel schlimmer aus.

Das Völkerrecht ist zwar auf ihrer Seite, ebenso wie die Institutionen,

die für ihre Einhaltung verantwortlich zeichnen: der Internationale

Gerichtshof und die Vereinten Nationen. Nur – sie tun nichts. Dennoch

denken die Sahrauis nicht ans Aufgeben und verbringen die Zeit, die Marokko

mit seiner Hinhaltetaktik erzwingt, mit Kulturpflege. Wer dabei an

Müßiggang denkt, liegt allerdings weit daneben. Die Sahrauis wissen

sehr genau, daß eine gemeinsame Kultur auch für eine gemeinsame

Identität steht, daß sie die Menschen einigt und Kräfte

bündelt – und die haben sie bitter nötig. Kultur wird so zu

einem Teil des Überlebenskampfes, und der wird vor allem von den Frauen

getragen.

Was Wunder, daß die Musik der Sahrauis

aus jeder Pore Schweiß und Blut absondert, daß sie nach Angst,

Entbehrungen, Erniedrigungen und dem Widerstand dagegen klingt. Oder kurz:

nach Blues. Wenn, wie viele afro-amerikanische Bluesmusiker sagen, den Blues

nur spielen kann, wer ihn auch hat, dann ist dieses Volk prädestiniert

für ohrenbetäubende Schwermut. Natürlich dominiert der

Freiheitskampf die Texte, der Verlust der Heimat, das Ende der

»Reisefreiheit«, die ein Nomadenvolk naturgemäß besonders

trifft. Aber auch der unbedingte Wille zum Sieg ist Gegenstand vieler Lieder,

verstanden als Feststellung wie Ansporn. All das zeigt, wie sehr das Exil

die Sahrauis belastet, deren Lieder sonst lyrische Kunstwerke sind, dominiert

von den großen Themen Liebe und Religion. Selbst Alltagsthemen bekommen

einen anderen Stellenwert, hat sich das »Alltägliche« doch

in kurzer Zeit dramatisch verändert. Ein wenig fühlt man sich

tatsächlich an ein kleines gallisches Dorf erinnert, das beharrlich

der römischen Übermacht trotzt. Nur, daß hier niemand Troubadix

verprügelt.

Vielleicht mehr noch als im Mali-Blues eines

Ali Farka Toure bringen die Sahrauis mit einfachen, sparsamen Mitteln eine

Stimmung zustande, die einen geradezu erschauern läßt. Die

Lebensfreude und der Frohsinn blitzen nur gelegentlich durch. Wenn hier gute

Laune hörbar wird, dann hinter vorgehaltener Hand. Nicht, daß

diese Menschen zum Lachen in den Keller gingen, keineswegs. Aber sie lachen

durch den Schleier ihrer Erfahrungen. An die Musik der Sahrauis zu gelangen,

war bis vor kurzem kaum möglich. Obwohl seit 1991 jährlich ein

Kulturfestival stattfindet, das als Wettstreit zwischen den einzelnen

Flüchtlingslagern ausgeführt wird, ist doch wenig veröffentlicht

worden. Es gab, 1982, eine von dem Spanier Manuel Dominguez herausgegebene

Platte, betitelt »Polisario Vencerá«, »Polisario wird

siegen«. Die »Frente Polisario«, das ist die Partei der Sahrauis,

gleichzeitig auch Exilregierung und Militärrat. Das Album gibt es jetzt

wieder – zusammen mit zwei weiteren CDs in einem großzügig

angelegten Set. Herausgegeben hat es wiederum Manuel Dominguez, inzwischen

Chef der bekannten Weltmusik-Schmiede NubeNegra. Er hat sich die Sache etwas

kosten lassen, allein das ehrt ihn. Zwei Wochen war er mit einem kleinen

Team und empfindlichster Ausrüstung unterwegs, um in teils abenteuerlicher

Manier Klang und Atmosphäre der Musik einzufangen, Gespräche zu

führen und Kenntnisse zu sammeln.

Vielleicht mehr noch als im Mali-Blues eines

Ali Farka Toure bringen die Sahrauis mit einfachen, sparsamen Mitteln eine

Stimmung zustande, die einen geradezu erschauern läßt. Die

Lebensfreude und der Frohsinn blitzen nur gelegentlich durch. Wenn hier gute

Laune hörbar wird, dann hinter vorgehaltener Hand. Nicht, daß

diese Menschen zum Lachen in den Keller gingen, keineswegs. Aber sie lachen

durch den Schleier ihrer Erfahrungen. An die Musik der Sahrauis zu gelangen,

war bis vor kurzem kaum möglich. Obwohl seit 1991 jährlich ein

Kulturfestival stattfindet, das als Wettstreit zwischen den einzelnen

Flüchtlingslagern ausgeführt wird, ist doch wenig veröffentlicht

worden. Es gab, 1982, eine von dem Spanier Manuel Dominguez herausgegebene

Platte, betitelt »Polisario Vencerá«, »Polisario wird

siegen«. Die »Frente Polisario«, das ist die Partei der Sahrauis,

gleichzeitig auch Exilregierung und Militärrat. Das Album gibt es jetzt

wieder – zusammen mit zwei weiteren CDs in einem großzügig

angelegten Set. Herausgegeben hat es wiederum Manuel Dominguez, inzwischen

Chef der bekannten Weltmusik-Schmiede NubeNegra. Er hat sich die Sache etwas

kosten lassen, allein das ehrt ihn. Zwei Wochen war er mit einem kleinen

Team und empfindlichster Ausrüstung unterwegs, um in teils abenteuerlicher

Manier Klang und Atmosphäre der Musik einzufangen, Gespräche zu

führen und Kenntnisse zu sammeln.

Sahrauis – Die Musik der Westsahara (NubeNegra/Intuition) 3 CDs in einer Box, Gesamtlaufzeit (46 Tracks) 2 Std. 46 Min.; Booklet Deutsch/Englisch, 120 Seiten. Preis: 49,90DM. Exklusiv bei Zweitausendeins.

|

|

|

|

|

Mehr über die Sahauris im Folker! 2/99