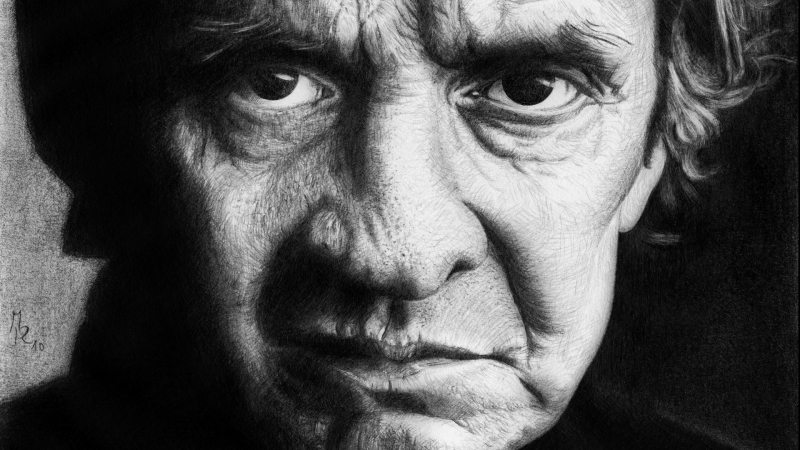

Der wandelnde Widerspruch

Johnny Cash

Anmerkungen zum zehnten Todestag

|

Vor zehn Jahren, am 12. September 2003, verstarb Johnny Cash, neben Louis Armstrong, Robert Johnson, Frank Sinatra und Woody Guthrie eine der Ikonen amerikanischer Musik. Um Johnny Cash zu verstehen, müsste man Amerika verstehen. Doch welches Amerika ist gemeint? Das alte, unheimliche Amerika, von dem Greil Marcus schreibt? Das Amerika des Kitsches, der Fettleibigen, Bibelgläubigen, ewig optimistisch Grinsenden? Das Amerika der Kriegstreiber und Waffennarren, der Banker? Das der Obdachlosen, Streikenden, Mörder, Rassisten und Arbeiter, Bauern und Arbeitslosen, der Drogensüchtigen und Börsenspekulanten? Und in welchem Amerika lebte Johnny Cash eigentlich? TEXT: HARALD JUSTIN |

Der vielen Fragen langer Sinn: Wie hätten wir Cash wohl in Erinnerung behalten, wenn sich 1993 nicht Rick Rubin seiner angenommen hätte? Der sinister aussehende Independent-Produzent mit dem Rauschebart und der gewissen Street Credibility beim jungen Rockpublikum, produzierte ihm mit American Recordings passgenau ein Album auf den von diversen Krankheiten geschundenen Leib, das dem knorrigen Einzelgänger einen Grammy und besonders viel Zuspruch vom jungen Rockklientel, aber auch von Folk- und Countryfans bescherte. Rubin verzichtete auf Instrumentalkitsch und ließ den Alten allein mit den Songs und seiner Gitarre machen, was er wollte: einfache, gute Songs mit sonorer Stimme und minimaler Gitarrenbegleitung. Cash pur. Und weil es so gut und erfolgreich war, folgten dem einen Album noch fünf weitere, dann allerdings mit Gastauftritten von Stars und rockender Band.

Genau so wollte das junge Publikum ihn hören: als schuldbewussten, um Erlösung bittenden Sünder, der von Mord an Frauen singt, von den Schmerzen des Lebens und einem Leben nach dem Tod, vom See der gebrochenen Herzen, vom Fremdsein und von der großen, uns alle umgebenden Dunkelheit. Das war der Cash, mit dem sich zumindest jeder männliche jugendliche Rocker identifizieren konnte. Das war der Cash, den man sich wünschte, weil genau diesen Cash man zu kennen glaubte.

|

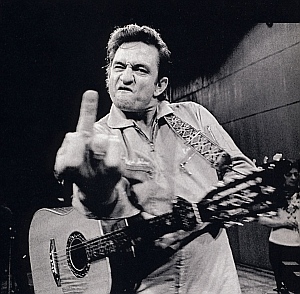

Den Wärtern in San Quentin hatte er wutentbrannt den Mittelfinger gezeigt, sich mit Amphetaminen beinahe ums Leben gebracht, hatte Hotelzimmer demoliert und um sich geschossen, ein Naturschutzgebiet mitsamt einer seltenen Kondorpopulation im Rausch abgefackelt und Autos zu Bruch gefahren. Klar, der Mann war wild und böse, und wer je an Postkartensprüche wie Lebe wild und gefährlich! glaubte, dem musste Johnny Cash einfach gefallen. Zudem war er ja der man in black, und das heißt nicht, dass er dem Team um Will Smith und Tommy Lee Jones bei der Jagd auf Außerirdische half, nein, Cash trug schwarzes Denim und Leder, um so ein Zeichen gegen die Ungerechtigkeit in der Welt zu setzen. Sagte er jedenfalls, manchmal Ich trage schwarz für die Armen und Unterdrückten, die im trostlosen, hungrigen Teil der Stadt leben, begründete er in seiner Autobiografie von 1997 (deutsche Übersetzung 1999) seine Farbwahl. Ich trage es für den Gefangenen, der für sein Verbrechen längst gebüßt hat, der nur dort sitzt, weil er ein Opfer der Zeit ist. Ich trage es für die kranken und einsamen Alten und für die Leichtsinnigen, die ein Fehltritt zu Fall brachte. Dies deckte sich nahezu wörtlich mit Zeilen aus seinem entsprechenden Song Man In Black von 1971, in dem es weiter heißt: Ich versuche auf meinem Rücken ein bisschen Dunkelheit davonzutragen. / Bis es etwas heller um uns wird, bleibe ich der Mann in Schwarz. Vor einigen Jahren wurde der Dissidenz-Cowboy zudem wegen seines markant-männlichen Aussehens, seines Rebellentums und seines doch so zerbrechlich-sensiblen Wesens als Ikone der amerikanischen Lederlesben geoutet eine Ehre, auf die der deutsche Johnny Cash, Gunter Gabriel wahrscheinlich noch lange warten muss.

|

In The Beast in Me, einer der besseren, weil politisch argumentierenden Cash-Biografien, schreibt Franz Dobler, dass Country die besten Songs [hat], alle Inhalte, die wir uns wünschen, alle Gegensätze, mit denen uns das Leben plagt, die Liebe, das Sterben, das Verlieren, das Glück, die Gedanken vor dem Sprung aus dem achten Stock und die Erkenntnis, dass du das besser tust, bevor du auch nur einem einzigen Politiker dein Vertrauen schenkst. Das alles kann man hier, wenn auch nicht immer schnell entdecken und auch viel reaktionären Scheiß, wie im richtigen Leben. Natürlich, aber all das findet sich genauso im Rock, im Blues, im Jazz, im Folk, in den Folkloremusiken in aller Welt (nur eben nicht im deutschen Schlager). Was uns wieder zu der Ausgangsfrage zurückführt, wie wir Cash wohl ohne Rubins Erneuerungskur in Erinnerung behalten hätten. Album

Möglicherweise als einen Musiker, der seine besten Tonträger in den Endfünfziger- und Sechzigerjahren aufnahm, sagenhaft erfolgreich war und dann, von seltenen Ausnahmen abgesehen, zwischen 1968 und 1993 zunehmend schlechtere Platten einspielte? Ungefähr einhundertfünfzig Alben gibt es von ihm Kompilationen mitgerechnet , doch ab 1968 gingen die Verkäufe stetig zurück.

|

»

Johnny Cash ist sein eigener wandelnder Widerspruch.

« Kris Kristofferson |

|

|

»

Schwarz passt am besten zur Kirche.

« Johnny Cash, 1975 |

Und natürlich war der Star Johnny Cash niemals ein Knastbruder, wie mythenträchtig und Solidarität einheimsend zur Zeit seiner Gefängnisalben behauptet wurde. Mehrmals musste er dementieren, je in Haft gewesen zu sein, er wurde lediglich siebenmal verhaftet. Mütterlicherseits stammte er auch nicht von Cherokee-Indianern ab, sondern gab sich werbewirksam nur zur passenden Zeit der Veröffentlichung seines Albums Bitter Tears als Halbblutprinz aus.

|

|

|

|---|

|

AUSWAHLDISKOGRAFIE: AUSWAHLBIBLIOGRAFIE: |

Wurde in den alten Zeiten Unbotsames nicht auf Schallplatten gepresst, so hatten die Firmen mittlerweile dazugelernt. Denn selbst für das Abartigste ließen sich Käufer finden, an denen sich verdienen ließ. Und bekanntlich waren die Sechzigerjahre das Jahrzehnt der social awareness. Protestsänger an allen Ecken, soziale Unruhen, die Bürgerrechtsbewegung, Protestmärsche und mittendrin Johnny Cash, nicht allein, sondern von vielen Freunden wie Bob Dylan umgeben. Und unterstützt von Columbia Records. Als Columbia ihn 1986 entlässt, wird es heißen, dass Cash es war, der Columbia erst zu dem großen Majorlabel gemacht habe, als das es damals galt. Johnny Cash war Columbia, zumindest in den Sechzigern.

Tatsächlich waren seine so werbeträchtig kontrovers diskutierten Alben ungeheure Verkaufsschlager, insbesondere die beiden Gefängnisalben. Natürlich ist es gut, wenn Musiker, die gesellschaftliche Probleme besingen, nicht mehr länger bestraft werden, sondern mit ihrem Protest zu Dollarmillionären werden. Darüber sollte man sich freuen, auch dass Cash diesen Weg ging. Aber man sollte nicht so tun, als hätte Cash mit seinen Veröffentlichungen einen heldenhaften Kampf gegen das Establishment ausgefochten oder als wäre es besonders wagemutig, Millionen von Schallplatten zu verkaufen, Millionär zu werden, mit Ring Of Fire 1963 auf Platz eins der Billboard-Charts zu stehen, 1965 zwei Grammy-Nominierungen einzuheimsen und 1969 zur Aufmunterung der US-Soldaten in Vietnam aufzuspielen. In den Sechzigerjahren war er der unangefochtene König des Country, und das nicht trotz, sondern wegen seiner Stellungnahme für die Armen und Entrechteten. Es war diese Musik, die ihn zu einem der reichsten Musiker Amerikas machte.

|

»

Ich versuche auf meinem Rücken ein bisschen Dunkelheit davonzutragen. / Bis es etwas heller um uns wird, bleibe ich der Mann in Schwarz.

« Johnny Cash, 1999 |

|

Nein, man brauchte Cash nicht auf dem Weg der Bibelblödheit zu folgen, um zu verstehen, dass seine Frömmelei zwar seinem persönlichen Wunsch nach spiritueller Erlösung entsprach, aber eben nicht der Weg des aufgeklärten Europäers und wissenden Amerikaners war. Dissidenz ja, Bibelblödheit eben nicht. Biograf Steve Turner fasste die Lage so zusammen: Manche Leute, die den bösen Jungen Cash in seinen wilden Jahren gekannt hatten, fanden die neue religiöse, familienfreundliche Version schwer zu ertragen; der respektlose, gefährliche und unberechenbare Mann war ihnen lieber als der vernünftige, gemäßigte. [...] Waylon Jennings machte gegenüber dem Autor Peter Guralnick die Bemerkung, Cash habe sich an die Religion verkauft.

|

»

Er hat eine Menge guter Songs geschrieben, bevor er dort im Weißen Haus in die falsche Gesellschaft geriet.

« Phil Ochs |

Es heißt, man müsse einen Menschen so nehmen, wie er ist. Mit den guten und den schlechten Seiten. Keine Ahnung, ob das stimmt. Tatsache ist, dass sich im Fall Cash jeder dort bedient, wo er will. Die einen mochten in ihm den Rebellen sehen, ja, und selbst diejenigen, die ihn als Gospelsänger und Christen bevorzugten, hofften, dass seine Liebe zu Jesus ihn von allen Dämonen kurieren würde. Cash nicht zu mögen, das sei irgendwie unamerikanisch, schlussfolgerte der All Music Guide 1994, der Trick sei allerdings, to get behind the myth and all the hype and just listen to some of the music. Stimmt, hinter dem Horizont geht die Sonne auf.

Eine Liste der exklusiv auf der Folker-Webseite erschienenen Artikel findet ihr im

![]() Archiv

.

Archiv

.

| Update vom |

|---|

| 09.02.2023 |

| Links |

|---|

|

|