|

(türkisch und englisch) |

|

Sufi Dreams (Golden Horn Records, 1996) |

|

unterwegs: 22.11.05: Berlin, Maria am Ufer 23.11.05: Nürnberg, Kulturzentrum K4 im Künstlerhaus 25.11.05: Mannheim, Alte Feuerwache 26.11.05: Stuttgart, Wagenhalle (Simdi Now Festival) |

Weithin sichtbar überragt das türkis leuchtende Kegeldach

des ehemaligen Mevlana-Klosters in der anatolischen Stadt Konya die

umliegenden Häuser. Im Inneren des heutigen Museums ist der prachtvolle

Sarkophag Celaleddin Rumis ausgestellt, jenes islamischen Mystikers, der im

13. Jahrhundert die Sufibruderschaft der Tanzenden Derwische ins Leben rief.

Mevlana, wie ihn seine Anhänger nannten, „unser Meister“, strebte durch die

Auflösung des Ichs die Vereinigung mit Gott an. Meditation, asketische

Übungen und rituelle Tänze gehörten zum festen Tagesablauf der Bruderschaft.

Zwar wurde der Orden 1925 durch die neue türkische Republik verboten, weil

er sich den säkularen Reformen widersetzte, doch bis heute hat Mevlana viele

Anhänger. Einer von ihnen ist der Türke Mercan Dede, der Mevlanas Lehre rund

um den Globus verbreiten will. Und deren Kernbotschaft basiert auf Toleranz

gegenüber dem Andersartigen und vor allem auf grenzenloser Liebe.

13. Jahrhundert die Sufibruderschaft der Tanzenden Derwische ins Leben rief.

Mevlana, wie ihn seine Anhänger nannten, „unser Meister“, strebte durch die

Auflösung des Ichs die Vereinigung mit Gott an. Meditation, asketische

Übungen und rituelle Tänze gehörten zum festen Tagesablauf der Bruderschaft.

Zwar wurde der Orden 1925 durch die neue türkische Republik verboten, weil

er sich den säkularen Reformen widersetzte, doch bis heute hat Mevlana viele

Anhänger. Einer von ihnen ist der Türke Mercan Dede, der Mevlanas Lehre rund

um den Globus verbreiten will. Und deren Kernbotschaft basiert auf Toleranz

gegenüber dem Andersartigen und vor allem auf grenzenloser Liebe.

Von Suzanne Cords

Langsam, mit abwesendem Blick, betritt Mira Burke die Bühne. Mit

liebevoller Geste nimmt Mercan Dede ihr den braunen Mantel ab. Darunter

verbirgt sich ein schneeweißes Gewand mit weitem, glockenförmigem Rock. Und

dann beginnt die junge Frau sich im Kreis zu drehen, erst langsam, dann

immer schneller und schneller, sodass einem schon vom Zuschauen schwindelig

wird. Einen Arm hat sie himmelwärts gerichtet, der andere zeigt zur Erde,

als ob sie einen Kontakt zwischen den Sphären herstellen möchte. In der

Dunkelheit der Nacht leuchten fluoreszierende Streifen auf dem Gewand auf,

der Tanz erreicht seinen Höhepunkt. Die kanadische Tänzerin, die von ihrem

Vater in den Sema genannten Wirbelreigen der Derwische eingeweiht wurde, und

das Publikum sind gleichermaßen in Trance gefallen und hören nur noch auf

ihre innere Stimme, die von Glück, Freude oder Trauer erzählt.

ihre innere Stimme, die von Glück, Freude oder Trauer erzählt.

„Die Zuhörer sollen einen Blick auf den Gemütszustand ihrer Seele erhaschen“, sagt Mercan Dede, der mit seiner Band Secret Tribe klanggewaltig diese Reise in die ferne Welt der Derwische begleitet. Die Zauberflöte Nay mit ihrem magischen Tönen trifft auf den elektronischen Sound der Gegenwart, die mystische Reise auf dem fliegenden Teppich des türkischen Klangvisionärs Mercan Dede alias DJ Arkin Allen steigert sich zum rauschhaften Erlebnis. Er ist überzeugt, dass die hypnotisch-spirituellen Rhythmen der Sufimusik und zeitgenössische House- oder Technoklänge ähnliche Trancezustände auslösen. Dazu ergänzt er die Töne traditioneller Instrumente wie der Schilfrohrflöte Nay, der Zither Kanun oder der Klarinette mit digitalen Impulsen aus dem Mischpult. Und tatsächlich: Auf seinen Konzerten verfallen die Besucher scharenweise den Tönen aus Mercan Dedes ungewöhnlicher musikalischer Werkstatt.

Bei aller Experimentierfreudigkeit ist das Ziel Mercan Dedes nicht die musikalische Perfektion. „Ganz im Gegenteil“, betont er. „Wir wollen unsere Zuhörer ins Reich der Emotionen und Sinne entführen. Wir proben nie, wir gehen auf die Bühne, ohne im Vorfeld zu wissen, was genau wir spielen werden. Die Schwingungen in der Luft und die mächtige Präsenz des Gemeinschaftsgefühls führen uns dann auf den richtigen Weg, daraus ergibt sich die Musik von ganz alleine. Es ist ein absolut natürlicher und ehrlicher Prozess. Wir wollen auch nicht irgendwas schon da Gewesenes kopieren. Nur so bleibt die Musik aufregend.“

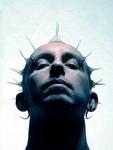

Mercan Dede ist der beste Beweis, dass scheinbar unüberbrückbare

Gegensätze einträchtig zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen können.

Sowohl im physischen Erscheinungsbild als auch in seiner Musik: Der Osten

trifft auf den Westen. Mercan Dedes rotgefärbte, kurze Haare sind ganz im

westlichen Trend wie bei einem Igelschnitt nach oben gestylt. Um den Nacken

herum windet sich ein tätowierter Simuk, eine Kreatur, die halb Drachen,

halb Vogel ist. Das Motiv wiederholt sich in den Ohrringen. „Simuks“, verrät

Mercan Dede, „sind Fabelwesen aus der Sufimythologie. Sie bringen dich nach

deinem physischen Tod auf eine andere Geistesebene. Ich liebe sie, sie sind

immer bei mir und beschützen mich.“

deinem physischen Tod auf eine andere Geistesebene. Ich liebe sie, sie sind

immer bei mir und beschützen mich.“

Geboren und aufgewachsen ist der 39-Jährige in der 1,5 Millionen Einwohner zählenden Metropole Bursa in der Marmararegion, sozusagen jenseits der Meerenge, schräg gegenüber von Istanbul. Die Stadt gilt als Wiege des Osmanischen Reiches und ist heute Kurbad, Wirtschafts- und Verwaltungsstandort und Universitätsstadt in einem. Bursa ist reich an Geschichte und hat doch den Anschluss ans 21. Jahrhundert nicht verpasst. Dieses Ambiente hat den jungen Arkin Ilicali - so hieß Mercan Dede mit bürgerlichem Namen, bevor er sich seinen Künstlernamen zulegte - geprägt. Dede bedeutet im Türkischen „Großvater“ und mehrmals schon waren seine Landsleute bei Konzerten von seiner schrillen Präsenz überrascht, erwarteten sie doch einen ehrwürdigen älteren Herrn mit Rauschebart.

|

|

|

|

|

|

Interesse? Dann brauchst Du die

Zeitschrift! |

Mehr über Mercan Dede

|